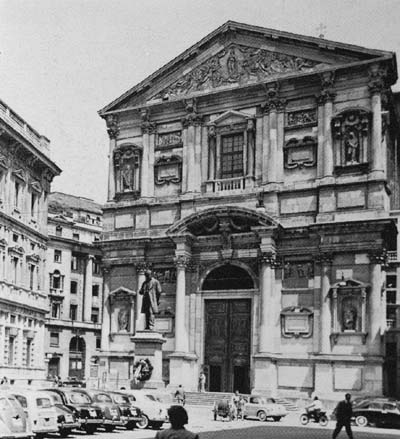

DUOMO

Può

essere considerato il maggior tempio della cristianità dopo San

Pietro in Vaticano. I dati più interessanti: area coperta mq

12.000 circa; lunghezza m 157; larghezza m 93; altezza m 108; statue

oltre 3.000; guglie 135; capacità 38.000 persone.

Fatto costruire da Gian Galeazzo Visconti, che ne pose le fondamenta

il 15 marzo 1386, fu consacrato il 20 ottobre 1577 da San Carlo Borromeo.

L’edificio è di architettura gotica, eccettuata la facciata,

che è un insieme di vari stili. Questa facciata ha cinque porte

con battenti di bronzo; l’ultima opera dello scultore Luciano Minguzzi,

è stata inaugurata nel 1965. L’interno del tempio è

in forma di croce latina. Le navate sono divise le une dalle altre da

52 colonne a fascio che si slanciano altissime (m 25,39) a sostenere

le arcate ogivali e le volte. Tra le innumerevoli cose di interesse

storico ed artistico, segnaliamo il sepolcro dell’arcivescovo Ariberto

da Intimiano; il sarcofago dell’arcivescovo Ottone Visconti, col

quale s’iniziò la signoria viscontea a Milano; la grande

lastra marmorea con la serie cronologica dei 42 vescovi e arcivescovi

della diocesi milanese; il grande candelabro a sette braccia; detto

Trivulzio perché donato nel 1562 dall’arciprete Trivulzio.

In Duomo sono sepolti anche San Carlo e il cardinale Federico Borromeo.